Une petite visite sur le site en 2020, juste à la fin du confinement Covid. Il y a maintenant plus de 10 ans que le site est totalement à l'arrêt. Les travaux de démolition ont commencé pour de bon.

Une petite visite sur le site en 2020, juste à la fin du confinement Covid. Il y a maintenant plus de 10 ans que le site est totalement à l'arrêt. Les travaux de démolition ont commencé pour de bon.

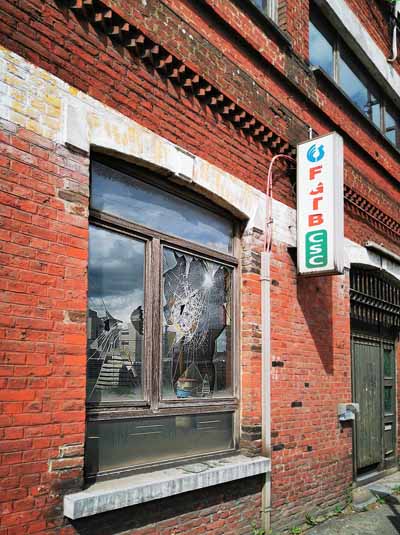

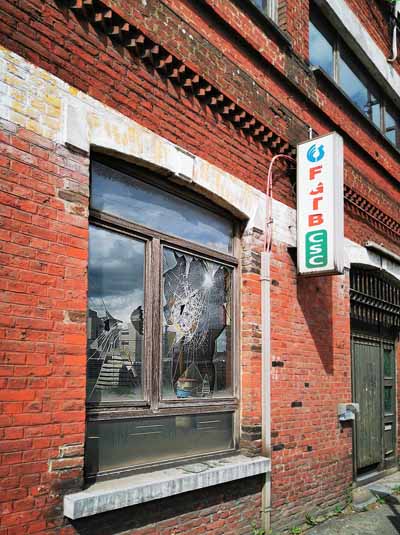

Ca ne commence pas bien, la permanence FGTB/CSC a reçu une grosse pièrre dans la vitre. Ils avaient déjà du double vitrage à l'époque!

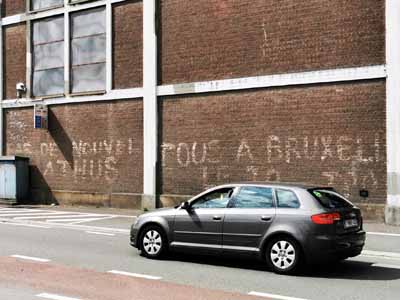

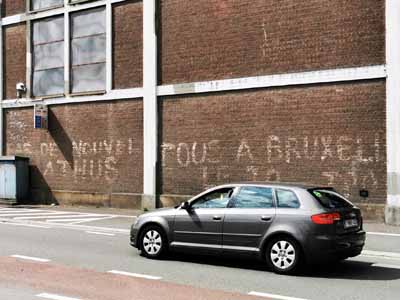

Un texte sur le mur de l'usine: "Pas de nouvel Athus Tous à Bruxelles le 20..." Le site sidérurgique d'Athus au Luxembourg a fermé en 1977. C'était une des premières fermétures. L'usine qui était construite pour utiliser le minérai local (la minette lorraine) a été une des premières usines sacrifiées sur l'autel du rendement à tout prix. En comparaison des usines actuelles, le site d'Athus était mal situé: toutes les matières premières devaient venir par rail alors que les usines modernes sont toutes situées en bord de mer. Le site de Carsid est resté en fonction plus longtemps, jusqu'à la crise économique de 2008. On a cru pendant plusieurs années que la producton allait redémarrer après la crise, le haut fourneau avait en effet été remis totalement à neuf.

La troisième photo contient deux éléments associés: la conduite de gaz et la ligne haute tension. Les gaz de haut fourneaux (ainsi que les gaz de la cokerie située de l'autre coté de la Sambre) sont envoyés à la centrale électrique de Monceau-sur-Sambre. Quand le haut fourneau a été mis à l'arrêt (la cokerie était alors déjà à l'arrêt), la centrale a rapidement été arrêtée: elle fonctionnait soit au gaz de récupération, soit au charbon. A cette époque on tentait de réduire la production de gaz carbonique, et bruler du charbon produisait de grandes quantités de gaz carbonique.

La quatrière photo est typique pour toute la région du Borinage: de détritus le long de toutes les routes. Il y a des pëcheurs le long de la route, et quand ils rentrent le soir ils laissent leus canettes de bière le long du canal. Ce sont les mêmes images qu'à Farciennes (ancien charbonnage du Roton). Pour déterminer l'avenir et la prospérité d'une région, il suffit de mesurer la quantité de détritus le long des routes, c'est un indicateur très précis.

C'est aux hauts-fourneaux de Charleroi que commence le canal Anvers-Bruxelles-Charleroi. Il permettait d'apporter les matières premières à partir du port d'anvers (minérai et charbon). Mais finalement cela n'était pas rentable d'envoyer les matières premières jusqu'à Charleroi (ou à Liège, via le canal Albert). Le canal Anvers-Charleroi est également relié au canal du centre près de Seneffe. Le canal du centre, qui relie le bassin de l'Escaut à celui de la Meuse permettait à l'époque d'apporter du charbon de la région du Borinage.

Le site industriel était énorme. Les démolitions sont en cours, mais cela va encore durer quelques années. Même le dimanche il y a du monde sur les différents sites. Aux Forges de Clabecq, on sait déjà ce que l'on va mettre à la place: des appartements et des bureaux. Là, pratiquement tout le terrain est rasé, sauf un petit HF, deux cowpers, un monte charge et un petit chateau d'eau.

A Charleroi, la région ne se prête pas bien à ce type de construction, surtout qu'il y a encore pas mal d'industrie dans le coin: une centrale électrique (à gaz) qui fait un boucan terrible, des usines de récupération de vieux métaux. Et il y a le site concurrent d'Arcelor-Mittal (Industeel) qui tourne encore.

Le site du haut fourneau devrait être transformé en musée à ciel ouvert comme à Duisburg, mais je ne crois pas que cela soit dans les plans de Duferco qui veut rentabiliser au maximum les terrains. De plus, si on transforme le haut fourneau, il faudrait le stabiliser et le protéger, encore des frais supplémentaires. Charleroi n'a plus un sou et sans argent public Duferco ne va pas garder le haut fourneau. A Clabecq, il reste un petit four (Duferco l'avait promis), mais il n'est absolument pas accessible, c'est devenu une sorte de monument qui n'a plus aucune fonction.

On est également en train de démolir la cokerie toute proche, mais ici les travaux sont encore plus lents. Il est vrai que la cokerie est construite en dur (béton) et il n'y a pas de métaux à récupérer.

La ligne de métro léger qui va du centre de Charleroi à Anderlues est à nouveau opérationelle (elle était à l'arrêt lors de ma visite précédente). Les stations ont été remises à jour, avec un terminal pour acheter des billets et même de la musique qui est diffusée par des hauts parleurs. Il est interessant de prendre le métro léger, car une partie du parcours se fait en hauteur et on a une belle vue sur les différents sites industriels.

Il y a encore plusieurs photos en bas de page (haut fourneau photographié du terril, ce qui reste de la cokerie,...). Pour la plupart des batiments, il ne reste plus que le squelette extérieur, tout ce qui avait un peu de valeur a été récupéré. Le batiment à coté de l'entrée principale n'a plus que la face avant (comme au cinéma), derrière il n'y a plus rien.

Une coupure de presse qui date d'avant ma visite: "Classé jusqu'au mois d'avril 2020, le HF4 du site appartenant au groupe Duferco ne peut être détruit durant cette période. Mais pour prolonger les délais, ou carrément rendre son étét au patrimoine définitif, il faudra présenter un solide projet à la région wallone. Et pour l'instant, cela ne bouge pas des masses. Luigi Spagnuolo, président de la sauvegarde du HF4 appelle la ville à former un groupe de travail." A force de faire trainer les choses, les gens vont brusquement se réveiller avec un HF par terre. Et alors là il sera trop tard.

L'aciérie voisine est détruite, il ne reste plus qu'un exosquelette de batiment. Il s'agissait d'une aciérie de type OBM (Oxygen Bodemblase Maxhutte), un procédé utilisé pour la première fois à Maxhutte Sulzbach. L'utilisation d'oxygène au lieu de l'air permet de réduire les pertes de chaleur et empèche que de l'azote ne se dissous dans l'acier, ce qui rend la coulée continue impraticable. La réduction de la température au niveau des tuyères se fait par injection d'hydrocarbures qui vont absorber localement une partie de la chaleur.

Le procédé est remplacé dans les sites plus récents par une lance verticale et un bullage d'argon (type LD, aussi appellé BOF, basic oxygen furnace).

|

Une petite visite sur le site en 2020, juste à la fin du confinement Covid. Il y a maintenant plus de 10 ans que le site est totalement à l'arrêt. Les travaux de démolition ont commencé pour de bon.

Une petite visite sur le site en 2020, juste à la fin du confinement Covid. Il y a maintenant plus de 10 ans que le site est totalement à l'arrêt. Les travaux de démolition ont commencé pour de bon.