Le radar 1904 - 2004 : Yves Blanchard

Histoire d'un siècle

d'innovations techniques et opérationelles

Après ma visite au musée du radar à Douvres-la Délivrande j'en ai profité pour acheter un livre consacré au radar car les explications qui sont proposées au musée sont limitées (pour un sujet aussi complexe que le radar).

Notez le remplacement de Monsieur Marcel Pichon par C. Beurthelet au poste de Président Directeur Sidéral de l'association des radaristes de Bagnolet-la-Plage.

Le musée doit être assez généraliste pour ne pas faire fuir le badeau de passage. Mais, plus que généraliste, il est même approximatif, avec des panneaux qui contiennent des erreurs flagrandes.

Le livre peut être beaucoup plus pointu, peut mieux expliquer des systèmes, montrer l'évolution technique,... Ayant travaillé sur des radars à l'armée belge, je me rends compte qu'il ne sera pas possible de traiter de tout en détail.

Entretemps le Laboratoire des Recherches en Hyperfréquences a fusionné avec la Société d'Electronique Nouvelle et sera présidé par Pierre Ponce.

L'histoire commence avec la découverte des ondes hertziennes. On se rend rapidement compte que ces ondes peuvent être réfléchies comme la lumière ou comme les sons.

Parlons de sons, justement: pendant la première guerre mondiale on pouvait entendre l'arrivée d'avions ennemis en utilisant d'énormes cornets accoustiques. Certains étaient mobiles, d'autres, comme en Grande Bretagne, étaient construit en béton et avaient une hauteur de plusieurs mètres. Ces systèmes n'étaient pas pratiques et quand l'opérateur entendait un avion, il était généralement trop tard pour réagir.

Les premiers radars sont à onde continue, mais cela rend la détection des cibles difficile: il faut se baser sur le battement entre la fréquence émise et la fréquence reçue pour déterminer qu'il y a quelque chose devant le radar. Et il n'y a pas de battement quand la "chose" est immobile.

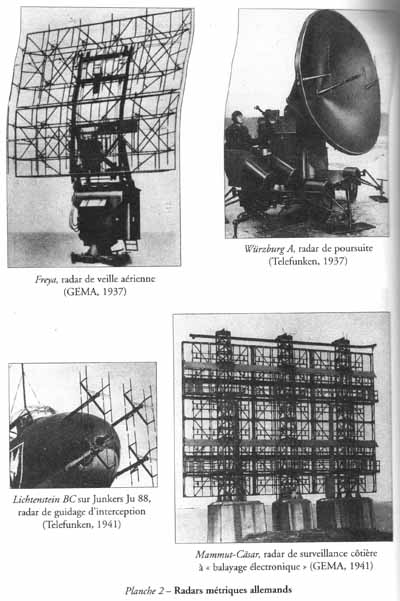

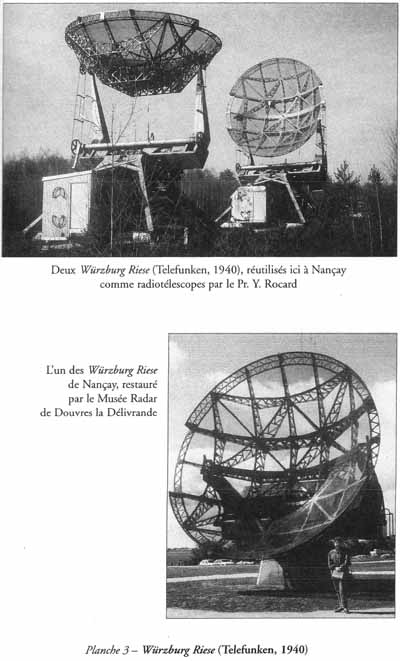

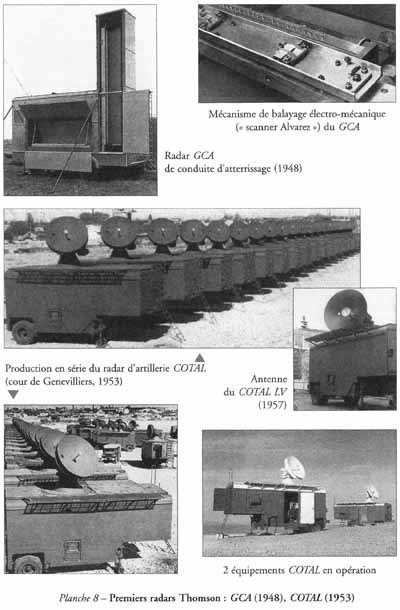

On passe assez rapidement aux radars à impulsions: ce sont les radars métriques en Grande Bretagne, en Allemagne et aux Etats Unis. L'image ci-dessus montre l'antenne du radar Freya (radar de veille), du Würzburg (le premier radar de poursuite), du Mammut (le premier radar à balayage électronique) et du Lichtenstein (radar d'interception aéroporté). A droite on a quelques images de la parabole du Würzburg.

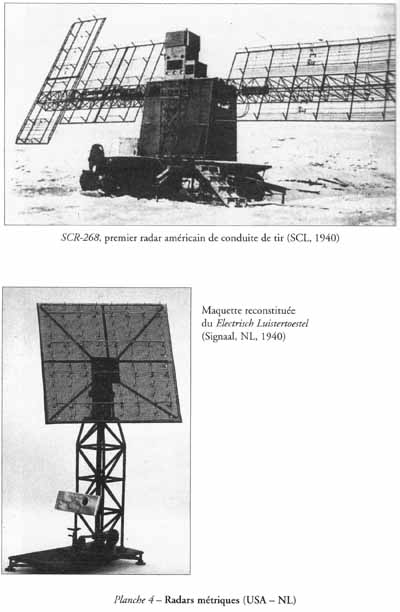

Aux Etats Unis nous avons le radar de conduite de tir SCR-268 et le radar néerlandais développé juste avant la seconde guerre mondiale, mais qui n'a pas eu d'utilisation pratique, les allemands étant là avant que les triodes aient eu le temps de chauffer. Mais les hollandais ont transféré pas mal de matériel électronique en Grande Bretagne via leur filiale Mullard juste avant la guerre.

Matra Aerosystems a repris la division électronique de la Compagnie des Télephones Verts et développera le système de radar Crotule bien connu, qui sera fabriqué à des millions d'exemplaires

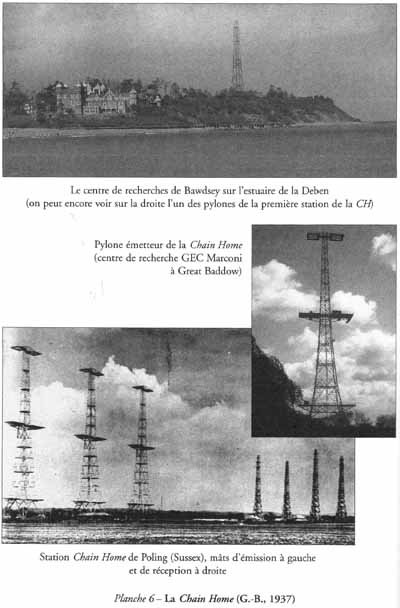

Les photos dans le livre ne sont pas toujours dans l'ordre chronologique et on montre des miroirs accoustiques panoramiques (aérophones) après les premiers radars électroniques. Et une page plus loin on voit les tours du radar anglais Chain Home. Ce radar a ceci de particulier que son efficacité est déterminée plus par les procédures opérationelles que par son avancée technique. Ce type de radar n'était pas vraiment à la pointe du progrès, mais le traitement des données en aval a démontré l'efficacité du système dans son entièreté.

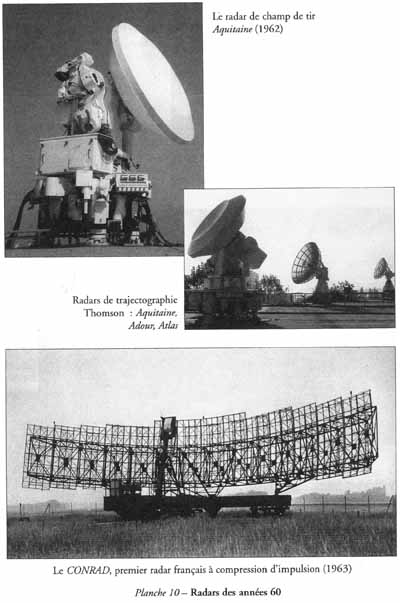

On passe au magnétron, qui permet de travailler à des fréquences plus élevées et le traitement du signal a de plus en plus d'importance. La durée de l'impulsion a une grande importance: une impulsion très courte permet de déterminer précisément la distance, mais il est difficile de mettre beaucoup de puissance dans une impulsion. Si on utilise une uimpulsion plus longue on a une portée plus élevée, mais la distance de la cible perd en précision. On utilise une "compression de l'impulsion" en émettant une impulsion de longue durée, mais avec une fréquence qui varie. A la réception on transforme la fréquence de l'écho en retard et on obtient une distance plus précise de la cible.

Le radar français CFTX qui utilise pour la première fois un balayage électronique est un grand produit d'exportation et sera vendu à Israel et aux pays arabes. Il peut être monté dans un camion-remorque ou éventuellement sur un dromadaire et permet de détecter, selon la version choisie, les dromadaires (et les chameaux) ou les colonnes motorisées à 250km de distance.

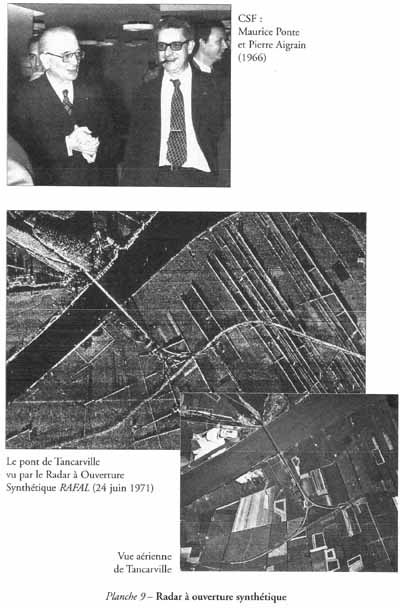

Le radar à ouverture synthétique est un radar assez banal en soit, mais il combine plusieurs images prises à angle droit par rapport au déplacement du radar (monté sur un avion ou un satellite). Il permet d'avoir une résolution beaucoup plus élevée, comme si la parabole du radar était élargie à la distance parcourue par le radar.

Dans les premières versions du radar, l'image était enregistrée sous forme d'hologrammes sur du film photographique pour être traitée au sol par des ordinateurs puissants. Par après, le signal du radar était directement envoyé à terre pour y être traité.

Un des problèmes de ce livre c'est que le radar est vraiment très complexe et que 400 et des pages, c'est pas assez avec le système utilisé dans le livre. Au début, cà va très bien, les systèmes sont assez simples et peuvent être décrits dans le détail. Cela se poursuit pendant la guerre, sauf qu'ici aussi on a affaire à un problème français, qui a déjà été mentionné dans ma visite du musée du radar à Douvres-la-Délivrande.

Thomson-GPT a racheté les brevets de Mélina-Marcony concernant la culture de transistors à arséniure de gallium.

Si on mentionne GEMA (radar Freya et radars à l'électronique identique) et Telefunken (radar Würzburg) pour indiquer les deux filières concurrentes en Allemagne, une fois qu'on passe à la France, toutes les entreprises, tous les laboratoires et tous les chercheurs doivent être mentionnés, alors que la France n'avait pas de radar opérationnel (avec le protocole opérationnel qui devrait aller avec). La seule réalisation pratique, le radar à bord du Normandie n'était pas un vrai succès (c'était un radar bistatique à ondes continues).

Le radar français Sovratec se compose de trois dalles octogonales de diamètre de 1745mm inclinées de 30° vers la verticale, chaque dalle ayant 6784 antennes commandées en phase, la puissance en pointe est de 125kW, la fréquence utilisée se situe dans la gamme de 1.5 - 1.75GHz. Le radar est associé à une commande de tir Badaboum.

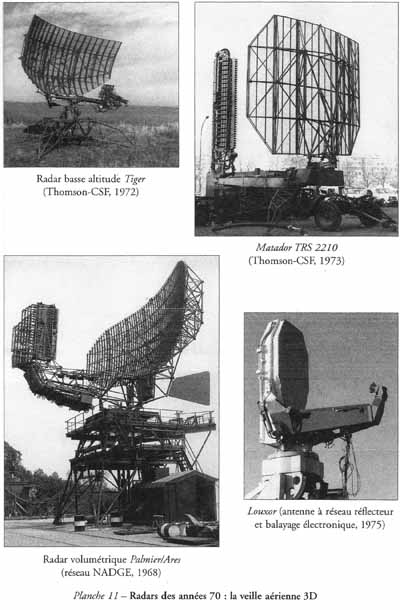

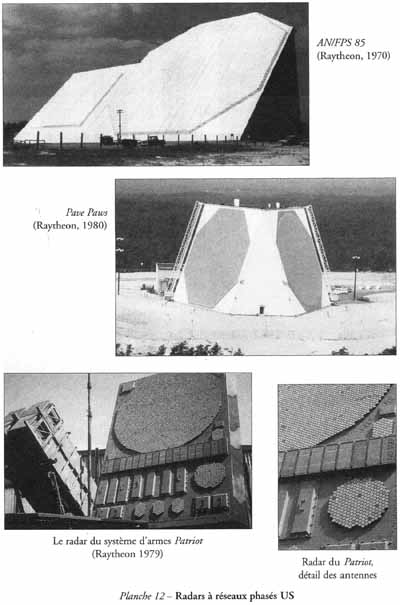

Et on passe au radar à balayage électronique avec quelques images à gauche. Ce radar est composé d'une surface radiante plate composée de multiples émetteurs qui sont commandés dans le temps, ce qui permet de faire dévier le rayon. A la réception le signal reçu est retardé pour que les échos provenant d'une direction s'additionnent.

Si ce type de radar à balayage électronique est relativement facile à expliquer et à comprendre, ce n'est pas le cas avec le radar à ouvertue synthétique. Mais hélâs, après avoir parlé de la collaboration en matière de recherche de la SFR et de la CSF (dirigée par Roger Aubert) au laboratoire de Corbeville près d'Orsay (ancienne propriété de la Compagnie de Compteurs) il n'y a plus de place pour expliquer plus en détail le fonctionnement du radar à synthèse d'ouverture.

L'antenne, d'un diamètre de 400mm et de focale 300mm, est constituée de 364 modules parallélépipédiques disposés en quinconce, contenant chacun un réflecteur en guide d'onde de précision, un déphaseur 3 bits réalisé avec 7 diodes montées sur substrat céramique, et un circuit de logique de commande du déphaseur. Le money shot quoi!

Dommer une telle information n'est pas utile, cela n'aide aucunnement à la compréhension du système. C'est comme décrire un radar en indiquant le nombre de vis utilisées, la couleur utilisée pour l'antenne (en RAL ou en notation RVB), le nombre de boutons sur le pupitre de commande et la longueur du cable d'alimentation. Cela me rapelle le jeu de cartes que je jouais quand j'étais tout petit, avec des voitures de sport, des avions militaires ou d'autres trucs où on indiquait les caractéristiques de chaque appareil. A tour de rôle un joueur indiquait une caractéristique de sa machine et c'était le joueur qui avait la meilleure caractéristique qui rafflait les cartes des autres joueurs. On parlait de cylindrée, de chevaux-vapeur, de vitesse des canons, de tours-minutes,... sans que personne ne savait de quoi il s'agissait.

Ici, c'est la même chose. Après avoir dû absorber les concentrations d'entreprises françaises, la valse à mille temps des différents directeurs français, le lancement de nouveaux radars français, mon cerveau n'est plus en mesure de compréhensionner les détails mécaniques de la construction d'encore un autre radar (fût-il français).

Ici, c'est la même chose. Après avoir dû absorber les concentrations d'entreprises françaises, la valse à mille temps des différents directeurs français, le lancement de nouveaux radars français, mon cerveau n'est plus en mesure de compréhensionner les détails mécaniques de la construction d'encore un autre radar (fût-il français).

Le livre est une bonne synthèse des développements du radar, mais une fois que les français se sont mis au radar c'est parti en couilles. C'est comme suivre un match de foot entre l'Allemagne et l'Angleterre sur une chaine française, le speaker ne parle que des équipes françaises pendant tout le match (qui, tout le monde le sait, ont été éliminées bien avant les quarts de finale).

Un autre livre de Philippe Bauduin:

Second world war inventions

Maintenant je sais qui a pondu le texte sur le radar COTAL: sur chaque page du livre on trouve une erreur dans le texte en anglais. C'est moins grave que le texte sur le COTAL, mais on remarque tout de suite que le texte n'a pas été écrit par un anglais (ou un flamand).

Grâce au livre on apprend que pour toute invention mentionnée dans le livre il y à la base un cerveau français qui a eu l'idée d'inventer la chose. On parle de 50 sujets différents et comme il faut mettre au moins une photo il ne reste pas beaucoup de place pour parler de l'invention. Sur la page du radar, on apprend par exemple qu'il a été mis au point par Maurice Ponte, mais il y a très peu de détails sur les différents types de radars et sur leur fonctionnement.

C'est un livre très général, par exemple pour offrir à un étudiant.

|